Nos contrées recèlent de multiples joyaux qui se manifestent sous plusieurs formes : architecture, mobilier, savoir-faire ; tant de traces dont une très faible partie seulement est connue du grand public, le sommet de l’iceberg en quelque sorte. Pourtant, ces traces font partie intégrante de notre histoire, de nos modes de vies, présents ou passés, de notre identité…bref, , de notre patrimoine.

Du plus connu au prétendu insignifiant, qu’il rayonne dans la capitale ou qu’il prospère dans le fin fond de la Drôme provençale, nous avons eu envie de faire partager à nos chères lecteurs ce précieux héritage, composé tant de biens matériels que de richesses moins palpables.

C’est avec un célèbre architecte que nous inaugurons ce voyage au pays du patrimoine, avec un bâtiment religieux. Je sens d’ores et déjà vos sourcils se froncer et votre envie de passer aux pages suivantes se faire sentir. N’en faites rien, car l’édifice dont il est question ici saura j’en suis sûre bouleverser votre perception du bâti ecclésiastique. Il s’agit du célèbre couvent de la Tourette que l’on doit à l’éminent architecte Le Corbusier. Un bâtiment actuellement au cœur de l’actualité culturelle, puisque vient de s’y terminer la grande rétrospective consacrée à l’artiste Français François Morellet.

L’objet qui nous intéresse se situe à l’Arbresles, à quelques kilomètres de Lyon. Il fut édifié entre 1953 et 1959 sous la direction du Corbusier. Il fut commandé par les frères dominicains pour y abriter leur couvent d’étude. Aujourd’hui, même s’il n’est plus destiné à la formation des dominicains, la Tourette reste un lieu vivant, toujours occupé par la communauté dominicaine.

Aux origines du bâtiment…

Depuis la séparation de l’état et de l’église, le centre de formation des dominicains a régulièrement déménagé, pour se fixer aux abords de Chambéry. Un répit de courte durée, puisque la nécessité se fit sentir de se rapprocher de Lyon, en particulier des universités. Le choix est donc fait de s’installer sur le domaine de la Tourette, acquis en 1943 par les supérieurs en vue d’y installer le futur couvent.

Depuis la séparation de l’état et de l’église, le centre de formation des dominicains a régulièrement déménagé, pour se fixer aux abords de Chambéry. Un répit de courte durée, puisque la nécessité se fit sentir de se rapprocher de Lyon, en particulier des universités. Le choix est donc fait de s’installer sur le domaine de la Tourette, acquis en 1943 par les supérieurs en vue d’y installer le futur couvent.

L’architecte pressenti était Maurice Novarina, mais un personnage clé de la communauté, le Père Couturier, ayant fortement contribué à l’ouverture de l’église sur l’art moderne, va convaincre ses paires de confier le projet à Le Corbusier. L’architecte sera donc initié aux us et coutumes des dominicains par cet ecclésiaste de caractère. Cependant, il convient de rendre à César ce qui va à César, car Le Corbusier ne mettra que deux fois les pieds sur le chantier : en 1953 pour en dessiner les plans, et en 1960 pour son inauguration. Le reste du projet sera dirigé depuis son atelier de la rue de Sèvre. Il délèguera donc à Yanis Xenakis, un compositeur ayant la particularité de créer des liens entre l’architecture et la musique, la mission d’équilibrer les volumes du couvent, de concevoir les ouvertures lumineuses et d’installer l’orgue dans l’église. André Wogensky, un disciple du Corbusier aura quand à lui la charge de l’exécution entant qu’architecte d’opération, ainsi que de la coordination entre les acteurs. « Voir des hommes avant de s’autoriser à voir des formes architecturales » telle est la devise de Wogensky.

Pour Le Corbusier, le monastère est une machine à faire vivre ensemble en une communauté vouée à la méditation et à l’étude. Le père Couturier lui aurait dit : « Nous n’avons pas d’argent, mais faites nous quelque chose de beau. » Le ton est donné, l’accent sera mis sur la pauvreté et la fonctionnalité, sans pour autant négliger l’esthétique. Le règles des moines lui ont fourni le reste du programme : l’alternance équilibrée des temps de travail, de repos et de prière ; de solitude et de rencontres.

Un couvent d’exception, entre tradition et modernité

Lors de sa première visite en 1953, la première préoccupation du Corbusier sera de choisir l’emplacement du couvent sur la propriété ne représentant pas moins de 8 hectares. C’est une situation particulière qui sera retenue en vue de l’implantation de l’édifice : sur un terrain fortement incliné, en haut du vallon. Ce choix peut sembler incongru, mais pas tant. En effet, le trajet qui permet d’accéder à la propriété des dominicains est placée sous le signe de l’ascension. On ne fait que s’élever non seulement sur la route, mais également dans le domaine. En choisissant cette implantation, Le Corbusier s’inscrit dans une longue tradition religieuse de la séparation du profane et du sacré, et d’une progression lente pour accéder de l’un à l’autre. Les sanctuaires romains fonctionnaient déjà sur ce principe.

Lors de sa première visite en 1953, la première préoccupation du Corbusier sera de choisir l’emplacement du couvent sur la propriété ne représentant pas moins de 8 hectares. C’est une situation particulière qui sera retenue en vue de l’implantation de l’édifice : sur un terrain fortement incliné, en haut du vallon. Ce choix peut sembler incongru, mais pas tant. En effet, le trajet qui permet d’accéder à la propriété des dominicains est placée sous le signe de l’ascension. On ne fait que s’élever non seulement sur la route, mais également dans le domaine. En choisissant cette implantation, Le Corbusier s’inscrit dans une longue tradition religieuse de la séparation du profane et du sacré, et d’une progression lente pour accéder de l’un à l’autre. Les sanctuaires romains fonctionnaient déjà sur ce principe.

Une fois en haut, l’architecture s’organise de telle manière qu’elle contribue à une transition physique et spirituelle du profane au sacré.

Le premier regard est confronté au mur aveugle de l’église. Cette façade à priori austère bloque le regard, montrant ainsi qu’il s’agit d’un espace sacré, voué à une vie de méditation et d’étude. Le second point de vue porte sur le lointain, entre deux bâtiments. Ce vide isole les lieux de vies des espaces à usage religieux. Mais au-delà de cet aspect « pratique », pour Le Corbusier, regarder au loin permet de s’élever spirituellement. Enfin, nous nous trouvons face au porche, séparation physique et symbolique entre le profane et le sacré.

Après cet intermède spirituel, passons à des considérations plus proprement architecturales. Si nous avons choisi cet exemple, c’est parce qu’en lisant les lignes suivantes, il vous sera alors possible de décrypter quasiment tous les édifices du Corbusier, puisque le couvent a été construit sous les cinq fondamentaux de l’architecture énoncés par celui-ci.

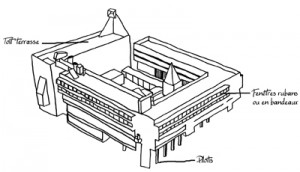

Le premier correspond aux pilotis, qui permettent de s’adapter à la pente. On comprend alors mieux pourquoi l’emplacement sur une forte pente n’a pas effrayé ne serait-ce qu’une minute notre architecte ! Second point, les fenêtres rubans, qui dans ce contexte favorisent la méditation, puis, troisième fondamental, le toit terrasse, qui fait office de déambulatoire. Enfin, le plan libre et la façade libre. Le premier a pour but de constituer l’ossature du bâtiment, ce qui permet d’aménager l’espace à volonté, puisqu’aucun mur n’est porteur. La façade libre a la même ambition, aucune façade n’est portante. Cela a pour principal avantage de favoriser l’éclairage naturel par de grandes baies vitrées par exemple.

Le premier correspond aux pilotis, qui permettent de s’adapter à la pente. On comprend alors mieux pourquoi l’emplacement sur une forte pente n’a pas effrayé ne serait-ce qu’une minute notre architecte ! Second point, les fenêtres rubans, qui dans ce contexte favorisent la méditation, puis, troisième fondamental, le toit terrasse, qui fait office de déambulatoire. Enfin, le plan libre et la façade libre. Le premier a pour but de constituer l’ossature du bâtiment, ce qui permet d’aménager l’espace à volonté, puisqu’aucun mur n’est porteur. La façade libre a la même ambition, aucune façade n’est portante. Cela a pour principal avantage de favoriser l’éclairage naturel par de grandes baies vitrées par exemple.

Autre théorie corbuséenne, le Modulor, qui a été, comme dans la plupart des ouvrages de l’architecte, appliqué au couvent. Il convient de s’attarder quelques lignes sur ce principe indispensable à la compréhension de l’œuvre du Corbusier. L’architecte a consacré sa carrière aux recherches su l’habitat collectif. Selon lui, l’architecture influencerait les comportements humains. Partant de ce principe, il a crée le Modulor, système de mesures harmoniques d’intérieurs d’immeubles, basé sur les mensurations et proportions d’un homme d’1m83 bras croisés, et 2M26 bras levés. Modulor est un néologisme impliquant le module, ce qui peut se répéter à l’infini, et or, référence au nombre d’or, proportion mathématique usitée depuis l’antiquité. Pour vous donner un exemple d’application du modulor, la hauteur du porche correspond à 1m26. Cette formule est ensuite réutilisé, multipliée et adaptée en fonction des espaces.

Autre théorie corbuséenne, le Modulor, qui a été, comme dans la plupart des ouvrages de l’architecte, appliqué au couvent. Il convient de s’attarder quelques lignes sur ce principe indispensable à la compréhension de l’œuvre du Corbusier. L’architecte a consacré sa carrière aux recherches su l’habitat collectif. Selon lui, l’architecture influencerait les comportements humains. Partant de ce principe, il a crée le Modulor, système de mesures harmoniques d’intérieurs d’immeubles, basé sur les mensurations et proportions d’un homme d’1m83 bras croisés, et 2M26 bras levés. Modulor est un néologisme impliquant le module, ce qui peut se répéter à l’infini, et or, référence au nombre d’or, proportion mathématique usitée depuis l’antiquité. Pour vous donner un exemple d’application du modulor, la hauteur du porche correspond à 1m26. Cette formule est ensuite réutilisé, multipliée et adaptée en fonction des espaces.

La modernité de ce couvent réside également dans sa dimension fonctionnaliste. En effet, il n’y a rien de superflu, de décoratif, tout est dirigé vers la fonction et l’usage, jusque dans la couleur des tuyaux et des câbles : tuyaux bleus pour l’eau froide, noirs pour l’électricité, gris pour internet. Les couleurs ont également une fonction de distinction dans le mobilier, les portes et les fenêtres. Autres exemples représentatifs d’une architecture fonctionnaliste, des néons sont discrètement insérés dans les escaliers, au raz du sol, car ce sont les pieds qui nécessitent le plus d’éclairage pour monter les marches. Des aérateurs ont également été installés, en réponse aux théories hygiénistes de l’époque.

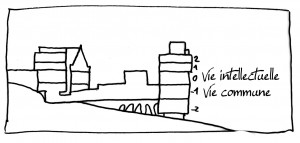

Au niveau du plan, celui-ci, bien que très complexe, a été conçu en fonction de la vie des dominicains. Le troisième niveau est consacré à la vie intellectuelle (bibliothèques, salles de cours), le niveau -1 est consacré à la vie communautaire (salle du chapitre, réfectoire). Les deux niveaux supérieurs sont consacrés à la vie individuelle, c’est là que se trouvent les cellules. Vie commune et vie individuelle sont bien séparées, les petits espaces sont réservés au cadre individuel, alors que les grands espaces sont nécessaires à la vie collective.

Au niveau du plan, celui-ci, bien que très complexe, a été conçu en fonction de la vie des dominicains. Le troisième niveau est consacré à la vie intellectuelle (bibliothèques, salles de cours), le niveau -1 est consacré à la vie communautaire (salle du chapitre, réfectoire). Les deux niveaux supérieurs sont consacrés à la vie individuelle, c’est là que se trouvent les cellules. Vie commune et vie individuelle sont bien séparées, les petits espaces sont réservés au cadre individuel, alors que les grands espaces sont nécessaires à la vie collective.

Dans cette dynamique d’adaptation d’idées modernes au service d’une vie liée à la tradition dominicaine, l’usage du béton brut prend une place importante. En effet, en 1953, le béton est encore un matériau de la nouveauté. Il permet de construire vite, et moins cher grâce à des éléments préfabriqués et assemblés sur place. Mais surtout, cette matière brute de décoffrage évoque l’authenticité de la pierre, caractéristique des églises médiévales, et notamment des églises cisterciennes. Il répond également à la demande de sobriété et de pauvreté qu’avait émit le Père Couturier, dès les origines du projet.

Seconde matière première pour la réalisation de ce couvent : la lumière. Celle-ci est très importante pour les dominicains, probablement parce qu’elle évoque à la fois la lumière divine et la lumière de la connaissance. Dans la mesure où l’architecte a cherché à traduire dans le bâtiment la doctrine et le mode de vie dominicain, il va de soi que la lumière tiennne une grande place au couvent de la Tourette. Cette importance de la pierre et de la lumière, et cette volonté de sobriété est typique des abbayes cisterciennes de l’époque romane. Cet ordre monastique se refusait à toute décoration au profit d’une grande sobriété, et mettait un point d’honneur aux ouvertures lumineuses. C’est également à ce principe que répond le couvent de la Tourette. On sait d’ailleurs que le Corbusier à visité l’abbaye du Thoronet en 1953, une abbaye cistercienne édifiée entre 1160 et 1230. Il y a donc de fortes chances pour que celle-ci ait influencé l’architecte. De même que dans les abbayes cisterciennes, de nombreux jeux de lumières animent le couvent. Comme nous l’avons dit en introduction, les ouvertures lumineuses ont été confiées au compositeur Yannis Xenakis. Son intervention a donné jour a des ouvertures (on parle plutôt d’ouverture lumineuse que de fenêtre, en raison de la particularité de celles-ci.) pour le moins peu communes. Elles contribuent grandement à la qualité du bâtiment. Leurs formes sont variées, négociant avec brio le rapport entre fonctionnalisme et spiritualité. Si Xenakis a été choisit pour dessiner ces ouvertures, c’est pour l’intérêt qu’il porte à créer des liens entre la musique et l’architecture. Ainsi, le rythme d’une de ses compositions est traduit dans de nombreuses baies vitrées du couvent. Les vitres sont plus ou moins espacées en fonction du rythme de la musique. Outre le rapport intéressant entre composition musicale et architecture, c’est un véritable rythme architectural, une sorte de scansion qui accompagne les déplacements des habitants. pour que celle-ci ait influencé l’architecte.

Seconde matière première pour la réalisation de ce couvent : la lumière. Celle-ci est très importante pour les dominicains, probablement parce qu’elle évoque à la fois la lumière divine et la lumière de la connaissance. Dans la mesure où l’architecte a cherché à traduire dans le bâtiment la doctrine et le mode de vie dominicain, il va de soi que la lumière tiennne une grande place au couvent de la Tourette. Cette importance de la pierre et de la lumière, et cette volonté de sobriété est typique des abbayes cisterciennes de l’époque romane. Cet ordre monastique se refusait à toute décoration au profit d’une grande sobriété, et mettait un point d’honneur aux ouvertures lumineuses. C’est également à ce principe que répond le couvent de la Tourette. On sait d’ailleurs que le Corbusier à visité l’abbaye du Thoronet en 1953, une abbaye cistercienne édifiée entre 1160 et 1230. Il y a donc de fortes chances pour que celle-ci ait influencé l’architecte. De même que dans les abbayes cisterciennes, de nombreux jeux de lumières animent le couvent. Comme nous l’avons dit en introduction, les ouvertures lumineuses ont été confiées au compositeur Yannis Xenakis. Son intervention a donné jour a des ouvertures (on parle plutôt d’ouverture lumineuse que de fenêtre, en raison de la particularité de celles-ci.) pour le moins peu communes. Elles contribuent grandement à la qualité du bâtiment. Leurs formes sont variées, négociant avec brio le rapport entre fonctionnalisme et spiritualité. Si Xenakis a été choisit pour dessiner ces ouvertures, c’est pour l’intérêt qu’il porte à créer des liens entre la musique et l’architecture. Ainsi, le rythme d’une de ses compositions est traduit dans de nombreuses baies vitrées du couvent. Les vitres sont plus ou moins espacées en fonction du rythme de la musique. Outre le rapport intéressant entre composition musicale et architecture, c’est un véritable rythme architectural, une sorte de scansion qui accompagne les déplacements des habitants. pour que celle-ci ait influencé l’architecte.

De même que dans les abbayes cisterciennes, de nombreux jeux de lumières animent le couvent. Comme nous l’avons dit en introduction, les ouvertures lumineuses ont été confiées au compositeur Yannis Xenakis. Son intervention a donné jour a des ouvertures (on parle plutôt d’ouverture lumineuse que de fenêtre, en raison de la particularité de celles-ci.) pour le moins peu communes. Elles contribuent grandement à la qualité du bâtiment. Leurs formes sont variées, négociant avec brio le rapport entre fonctionnalisme et spiritualité. Si Xenakis a été choisit pour dessiner ces ouvertures, c’est pour l’intérêt qu’il porte à créer des liens entre la musique et l’architecture. Ainsi, le rythme d’une de ses compositions est traduit dans de nombreuses baies vitrées du couvent. Les vitres sont plus ou moins espacées en fonction du rythme de la musique. Outre le rapport intéressant entre composition musicale et architecture, c’est un véritable rythme architectural, une sorte de scansion qui accompagne les déplacements des habitants.

On peut ainsi voir à travers ces exemples, comment l’alchimie s’est créée entre les principes, principes religieux et pricpes architecturaux, mais également entre les hommes, Xenakis, Wogenski, Le Corbusier et le Père Couturier. Une alchimie qui a permis de donner jour à ce bâtiment exceptionnel.

Le couvent en 2009

Bien que le nombre de frères vivants encore au couvent ne se réduise aujourd’hui qu’à une petite, le couvent reste un lieu vivant et dynamique. En effet, en 2002, le Centre culturel de la Tourette était créé, sous l’impulsion des frères dominicains. Il s’agit d’une association loi 1901 logée à l’intérieur même du couvent. Elle a pour but l’accueil des publics sur le domaine, et l’organisation des rencontres Thomas Moor s’attachant à la diffusion de l’architecture et du patrimoine contemporain. Les recettes du Centre Culturel représentent plus de 60% du budget de fonctionnement du couvent. Les collectivités territoriales participent également à son développement et à sa sauvegarde. En effet, l’état du couvent nécessitant d’importantes rénovations, un grand chantier de restauration a été entrepris en septembre 2006. Cette restauration est en partie financée par l’Etat, la Région et le Département et bien sur les propriétaires. Grâce à une convention de Mécénat, la Fondation Velux apporte également sa contribution.

Bien que le nombre de frères vivants encore au couvent ne se réduise aujourd’hui qu’à une petite, le couvent reste un lieu vivant et dynamique. En effet, en 2002, le Centre culturel de la Tourette était créé, sous l’impulsion des frères dominicains. Il s’agit d’une association loi 1901 logée à l’intérieur même du couvent. Elle a pour but l’accueil des publics sur le domaine, et l’organisation des rencontres Thomas Moor s’attachant à la diffusion de l’architecture et du patrimoine contemporain. Les recettes du Centre Culturel représentent plus de 60% du budget de fonctionnement du couvent. Les collectivités territoriales participent également à son développement et à sa sauvegarde. En effet, l’état du couvent nécessitant d’importantes rénovations, un grand chantier de restauration a été entrepris en septembre 2006. Cette restauration est en partie financée par l’Etat, la Région et le Département et bien sur les propriétaires. Grâce à une convention de Mécénat, la Fondation Velux apporte également sa contribution.

2009 signe une date importante pour la Tourette. En effet, il y a exactement trente ans, en 1979, le couvent était classé au titre des Monument Historiques. Nous fêtons également cette année le cinquantenaire de la construction du couvent de la Tourette, dont les travaux se terminaient en 1959. A cette occasion, une grande rétrospective de l’artiste Français François Morellet a été organisée, et vient juste de se terminer.

Une occasion de faire vivre, ou revivre le couvent de la Tourette, mais surtout de mettre en scène son rapport entre tradition et modernité.